さまざまな会議やミーティングがありますが、参加者が活発に発言し、明るく前向きな会議と、反対に、暗い雰囲気で、全く意見が交わされない会議があります。

どちらの会議に参加したいかというと、ほとんどの人が、良い雰囲気の会議に参加したいと思います。

良い雰囲気で行われる会議は何が違うのか?

良い会議は、参加者が心理的安全性を感じ、会議の雰囲気が良くなります。

もっといえば、「場」の力が働き、良い影響を周りに与え、効果的な会議に繋がります。

本記事ではファシリテーションにおける「場」の力の重要性と心理的安全性についてご紹介します。

「場」の力

まずは、「場」とは何でしょうか?

「場」は、ファシリテーションの基本ステップの中で土台にあたる「⓪場を和ませる」にあたります。

ファシリテーターにとって、進行の質にも影響するため、非常に重要な位置付けになります。

人はルールに従うのではなく、場の力に影響される。

場を理解する上で、下図のように「コップと水」を例に考えてみましょう。

コップに水を注いでいくと、水は「コップの形」に変化していきます。

水は、コップの器の形に影響されて、コップの形になります。

「場」とはコップのような器とイメージすると、捉えやすくなると思います。

水が器(コップ)の形に影響されたように、「場」は全てのものに影響を与える器のようなものです。

そして、人は「場」に影響される生き物です。

例えば、「赤信号みんなで渡れば怖くない!」という言葉があります。

ルールでは、赤信号は渡ってはいけませんが、周りの人が赤信号でも渡っていたら、その場の雰囲気に流され、渡ってしまうことがあります。

また、会議でも、ルール上「全員意見を出しましょう」と決めていても、発言しにくい雰囲気や、怖い表情の参加者や影響力のある人が発言をしていたら、萎縮し、自由に意見を述べることができないことがあります。

このように、人は「ルールに従うのではなく、場の力に影響される」という性質があり、場の力というものは、人に影響を与える大きな力といえます。

「場」は相互作用で生み出される

そして、「場」は相互作用で生み出されます。

日常生活の場で、人は「場」に影響されながら生きています。

暗い雰囲気の中でも、元気を出して、その場の雰囲気を変えようと頑張っていると、場に影響を与えて、だんたんと良い雰囲気に変わっていくことがあります。

また、デートなどでは、おしゃれなお店を選択し、良い雰囲気を創り出そうとします。

このように、「場」の力は人に限らず、ありとあらゆる物事から発せられています。

その「場」の力を感じ、場の影響を操ることがファシリテーターにとって重要です。

また、自分自身がどんな雰囲気で場に影響を与えていくか、ということが常に問われています。

効果的なパフォーマンスを生み出す「心理的安全性」

近年、ビジネスにおいて「安心安全な場づくり」すなわち「心理的安全性」が成果や結果に影響を及ぼしているといわれています。

「心理的安全性」とは?

「心理的安全性(psychological safety)」とは、ハーバードビジネススクール教授のエイミー・C・エドモンドソンが1999年に提唱した言葉です。

エドモンドソン教授が論文の中で、「心理的安全性」とは下記のように言及しています。

「だれかに助けを求めたり、ミスを認めたりしたからといって、罰が科されることはないと保証することである」

論文「心理的安全とアカウンタビリティは両立する「恐怖」は学習意欲を阻害する」

(ハーバード・ビジネス・レビュー 2008年10月号)

このように、チームの中で自分の意見や気持ちを正直に発言できる恐れのない状態のことを指します。

近年「心理的安全性」が注目される背景

「心理的安全性」が注目されるきっかけになったのは、Google社が2012年から約4年間かけて、成果を出し続けるチームに必要な条件を調査した「プロジェクト・アリストテレス」です。

その調査結果では、「生産性が高いチームは心理的安全性が高い」という研究結果が発表され、近年、注目を集めています。

自分がどんなこと言っても、受け止めてくれる安心安全な環境。

コミュニケーションをする上で、素直に意見を述べることができる安心安全な場作りが、チームのパフォーマンスをあげる上で重要な要素になっています。

まさに、心理的安全性が担保されている「場」は効果的な場の力が働いているといえます。

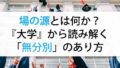

「心理的安全性」を阻害する4つの不安

効果的ではない場、すなわち「心理的安全性」を阻害する4つの不安というものがあります。

「4つの不安」とは次の通りです。

- バカだと思われるのでは・・・/無知

- できない人だと思われるのでは・・・/無能

- めんどうだと思われるのでは・・・/邪魔

- 否定的だと思われるのでは・・・/ネガティブ

無知:バカだと思われるのではないか?

ごく基本的な質問をしたいと思ったとき、「こんな質問をしたら、無知だと思われるのではないか」と、不安を覚えるケース。

無能:できない人だと思われるのではないか?

ミスを犯すと無能だと思われるのではないかと不安を抱き、自分のミスを隠し、周囲にすべき報告を適切なタイミングでできなくなるケース。

邪魔:めんどうだと思われるのではないか?

自分の発言が議論の流れを止めることになり、メンバーから邪魔な奴だと思われるのではないかとにいう不安を覚えるケース。

ネガティブ:否定的だと思われるのではないか?

メンバーからネガティブな奴だと思われたり、周りをネガティブにするのでは、雰囲気を壊すのではという不安を覚えるケース。

以上の4つの不安は、誰しも抱えやすい不安です。

ファシリテーターはこの4つの不安のうち、

- 自分自身はどんな不安を抱える傾向があるのか?

- メンバーがどんな不安を抱えているのか?

を理解しながら、心理的安全性を確保していくことが重要です。

まとめ

このように、人は往々にして「場」の力に影響されます。ファシリテーターが創り出す場が、安心安全であること、すなわち「心理的安全性」を担保することで、活発な会議を生み出し、さらには、効果的な成果を生み出すことに繋がります。

ファシリテーターは、参加者が持つ4つの不安を把握し、可能な限り不安を取り除きながら、場を和ませていく必要があります。

実践的なファシリテーションスキルを身につけるには?

『ファシリテーション小学校』講座のご案内

また、りらっくすファリシテーション小学校では、あり方をベースにしているため、ファシリテーションスキルだけでなく、仕事や人生に良い影響を与えている人が多数輩出しております。

オンラインにて『体験講座&説明会』を実施しています。

講師の雰囲気やどんなカリキュラムかを知りたい方は、まずはこちらからのご参加をおすすめします。

ファシリテーション小学校|講座のご案内

仕事や人生に良い影響を与えている人を多数輩出しているファリシテーション小学校では、オンラインにて『体験講座&説明会』を開催しています。詳しくはバナーをクリックして内容をご確認ください。

講師の雰囲気やどんなカリキュラムか?など、ご覧いただけます。

この記事を書いた人

様々な企業の経営者が集まり学びを深める天神塾にて10年以上に渡って進行を務めているファシリテーションの専門家。そのスキルを活かし、アルバイト面接から入った企業で、わずか1年後に役員になるなど成果が起こるメカニズムを体現する。