ファシリテーションを効果的、且つ円滑に行うには高いレベルでコミュニケーション能力、コーチング、チームビルディング、プロジェクトマネジメント、タイムマネジメントなどの多岐にわたるスキルを使いこなす必要があります。

ですが、これだけ多くのスキルをコントロールし使いこなすには膨大な時間と研鑽が必要です。

では、どうしたら良いか?それにはコツがあります。その一つが『あり方』です。

ファシリテーション小学校では、この「あり方」を取り扱うことによって、効果的なファシリテーションスキルを身につけることができます。

この記事は、ファシリテーション小学校で扱っているファシリテーションの定義や全体像をご紹介致します。

ファシリテーション小学校の目的

ファシリテーション小学校では、「あり方」を出発点に学ぶことで、ビジネスにおいての成果を生み出す人材を輩出することを目的にしています。さらには、生きることにおいても、他人に振り回されてしまうのではなく、自分軸を掴み、ファシリテーションを通じて、周囲の人や環境に良い影響を与える人材を生み出すことを目的としています。

りらっくすファリシテーションの定義

りらっくすファシリテーション小学校では、ファリシテーションを以下のように定義しています。

ファシリテーションとは「中立的な立場で、チームのプロセスを管理し、チームワークを引き出し、そのチームの成果が最大化するように支援すること」

分解すると、

- 「中立的な立場で」は「あり方」

- 「チームのプロセスを管理し」と「チームワークを引き出し」は「やり方」

- 「そのチームの成果が最大化するように支援すること」はすなわち「結果」

を意味しています。

ファシリテーションとは自主性を持ちながら、全てを受け入れるという生き方をカタチにしたものです。

「中立的な立場で」:あり方

中立とは、理念が無い状態。対立が存在する際に、そのどちらにも与しない第三者の立場のことである。

(引用:Wikipedia「中立」)

「なかだち」とも読み、元々、戦争の中立ちをする意味でも使われており、調停、ファシリテーションにおいて、必要な要素といわれています。

「中立」と似た言葉で「中庸」という言葉があります。

中庸とは、中国の古典「四書五経」の『中庸』という書物のことで、「極端にかたよりがない状態」といった意味の言葉で使われます。

『中庸』に、以下のような言葉あります。

君子は人と調和しても流されてしまうことはない。

これが真の強さである。中立してもどちらにも偏らない、これが真の強さである。

(引用:四書五経「中庸」)

この「中庸」「中立」というあり方を実践していくことがファシリテーションです。

すなわち、ファシリテーションとは「自主性を持ちながら、全てを受け入れる」という生き方をカタチにしたものともいえます。

「チームのプロセスを管理し」:やり方

ファシリテーションをする上で、プロセスが非常に重要です。

このプロセス、順番を間違えると効果的な成果に繋がりません。

それぞれの意見や行動が適切であっても、プロセス(順番)が間違っていたら、ゴールに辿り着けません。

ファシリテーションとは、内容に応じてステップを管理する技術(やり方)も必要になります。

「チームワークを引き出し」:やり方

ファシリテーションは、1対多数で行われ、効果的なファシリテーションは、チームワークを生み出します。

チームワークが形成される4つのステップ

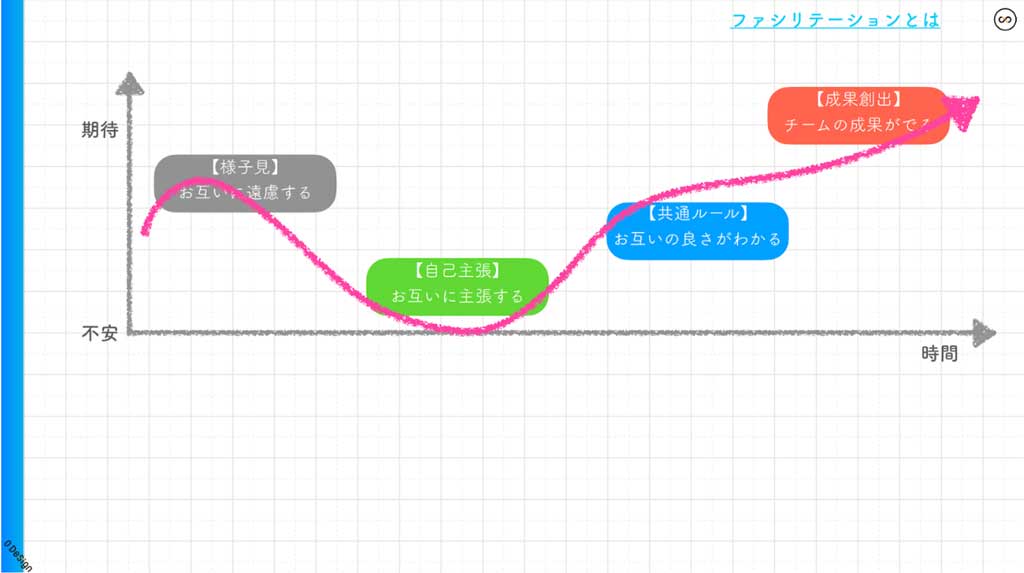

チームワークが醸成される流れ、順番というものがあります。

横軸は「時間」で

- 【様子見】:お互いに遠慮する

- 【自己主張】:お互いに主張する

- 【共通ルール】:お互いの良さが出る

- 【成果創出】:チームの成果が出る

縦軸には「期待」と「不安」があり、それぞれのフェーズで浮き沈みがあります。

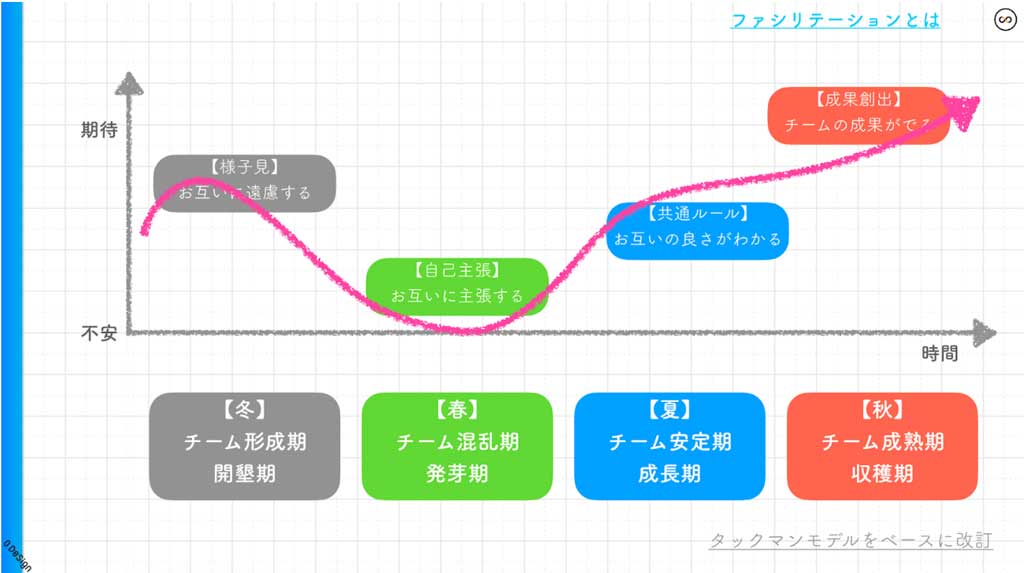

そして、チームを形成する4つのステップを春夏秋冬で表すと、下図のようになります。

こちらは、タックスマンモデルをベースに一部改定した図になります。

- 「冬」開墾期:チームの形成期

- 「春」発芽期:チームの混乱期

- 「夏」成長期:チームの安定期

- 「秋」成熟期:チームの成熟期

というフェーズがあります。

ファシリテーターは、「そのチームが今、どのフェーズなのか?」を見極め、この4つのフェーズをサポートしていくのがファシリテーションです。

すなわち、ファシリテーションはチームワークを加速化する技術ともいえます。

「そのチームの成果が最大化するように支援すること」:結果

ファシリテーションは、チームの成果が最大化するように支援することです。

成果が最大化している状態とは

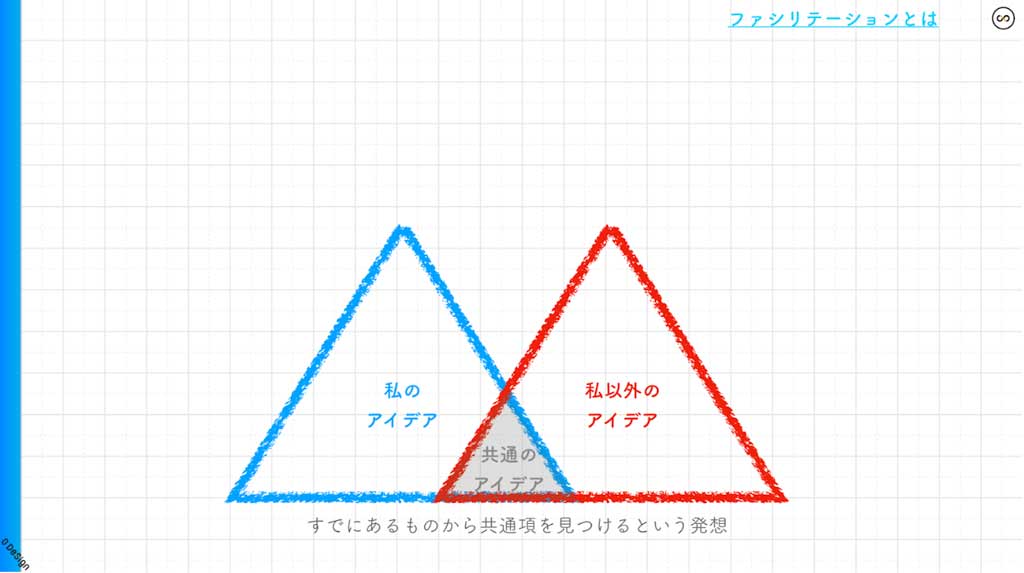

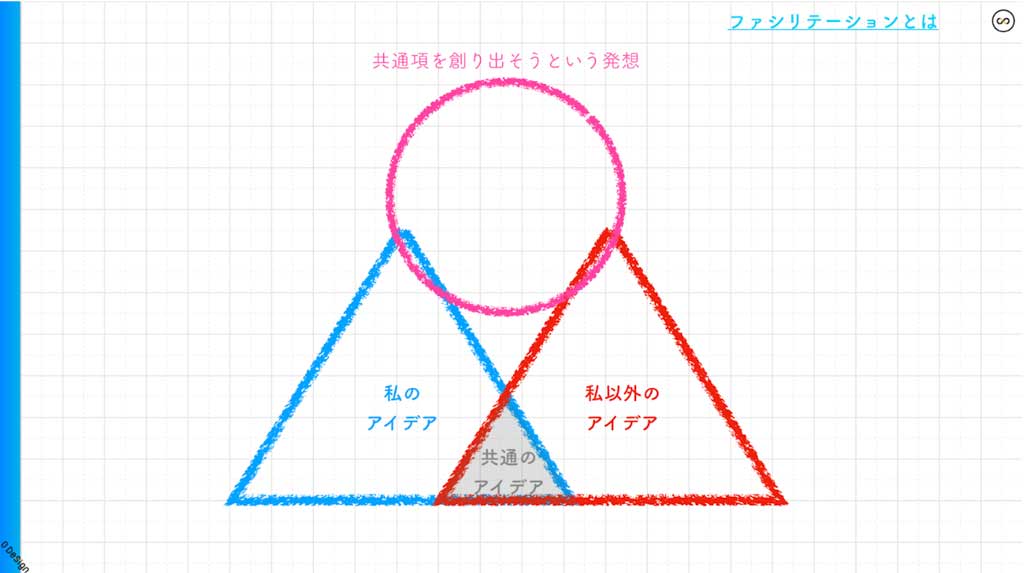

まず、私のアイディアと私以外のアイディアを交わすと、以下のような状態になります。

共通のアイディアを見つけ出すことはありますが、これは、最大化の状態ではありません。

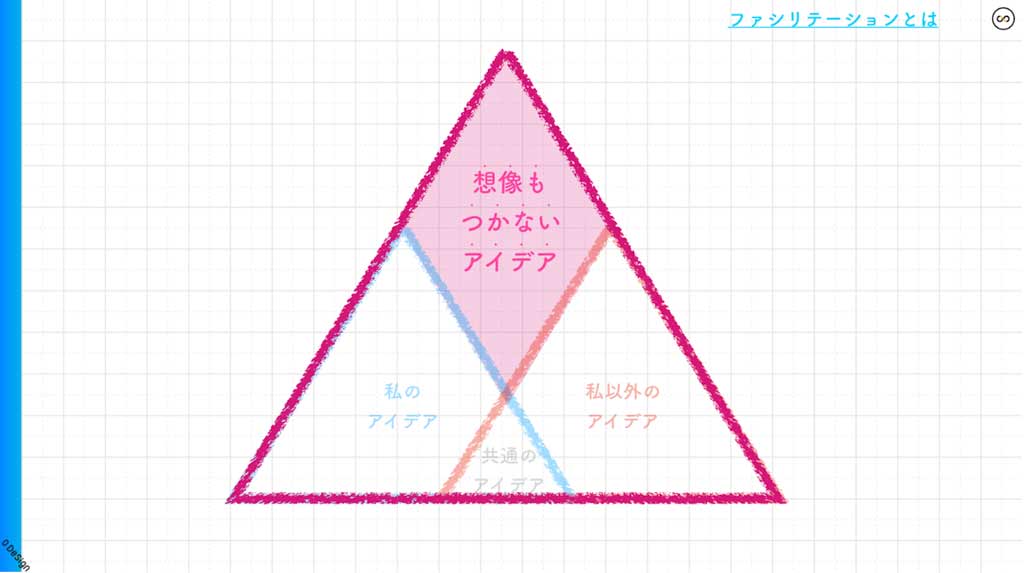

そこで、成果を最大化するためには、「共通項を創り出そうという発想」が必要になります。

「共通項を作り出そうという発想」が、私のアイディアと私以外のアイディアを包括する想像もできないようなアイディアが生まれる状態を作ります。

下図のような状態が成果を最大化した状態といえます。

この成果を最大化にするプロセスこそがファシリテーションといえます。

ファシリテーション小学校の全体像

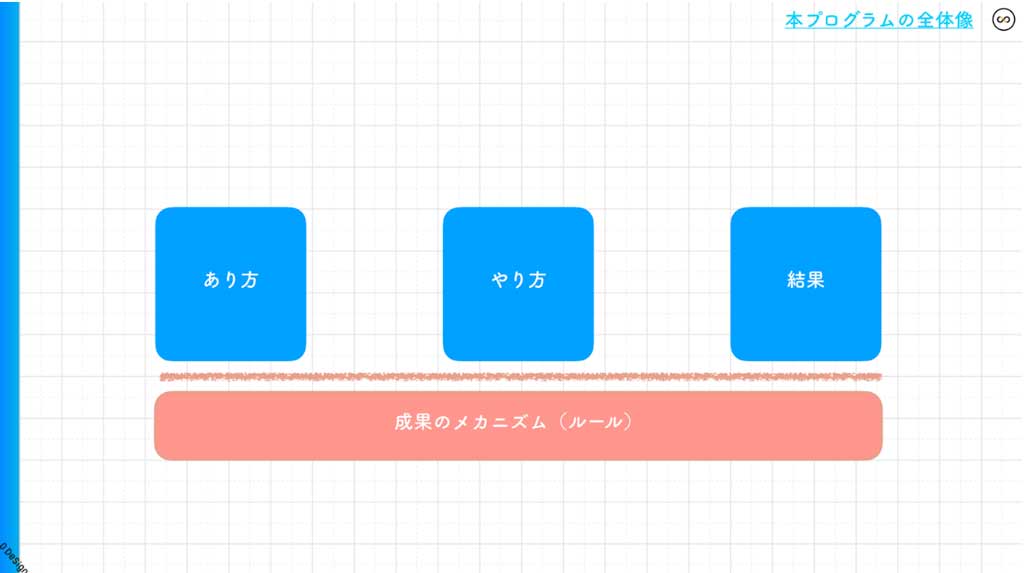

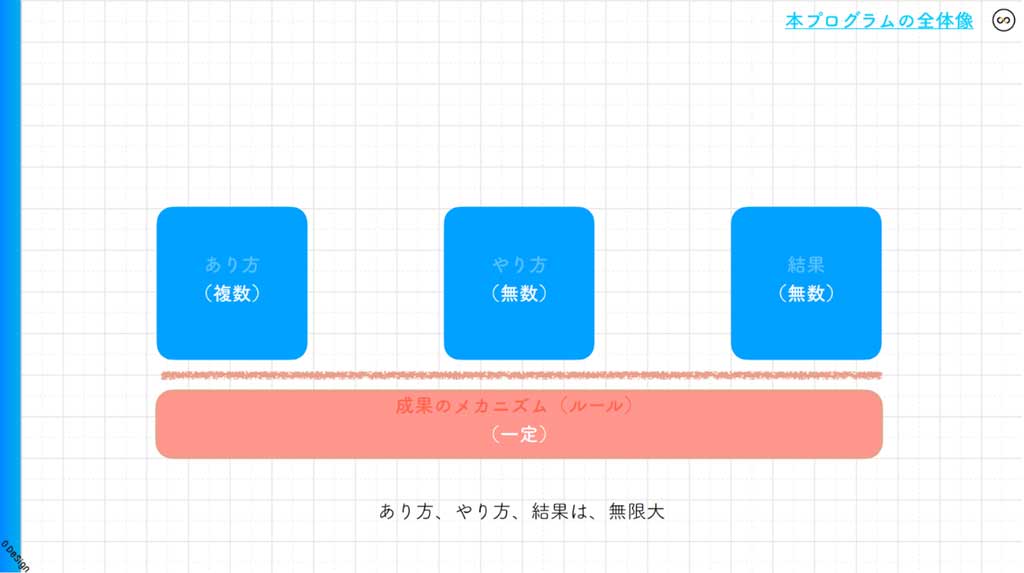

ファシリテーション小学校で取り扱うテーマは主に4つです。

- あり方

- やり方

- 結果

- 成果のメカニズム

『7つの習慣』の著者であるスティーブン・R・コヴィー博士は、1776年以降に出版された『成功』に関する文献を全て読み、ある傾向に気づいたそうです。はじめの150年間の文献と最近50年間の文献を比較すると、はじめの150年は「あり方」についての文献がほとんどで、最近50年間の文献は、「やり方」についての文献がほとんどだった、と言及しています。

ファシリテーション小学校は、「あり方」と「やり方」のバランスをとりながら、「結果」を出すことに重きを置いております。

また、あり方、やり方、結果に加えて、「成果のメカニズム」というものも取り扱います。

成果のメカニズム(ルール)

成果のメカニズムとは、世の中の理やルール、原理原則といった意味で、時代が変わっても変わらない普遍的なルールです。仏教で例えると「因果」(原因があるから結果がある)という言葉になります。

ルールを明確に掴むことで、より効果的な成果に繋げていくことが、ファシリテーション小学校の特徴です。

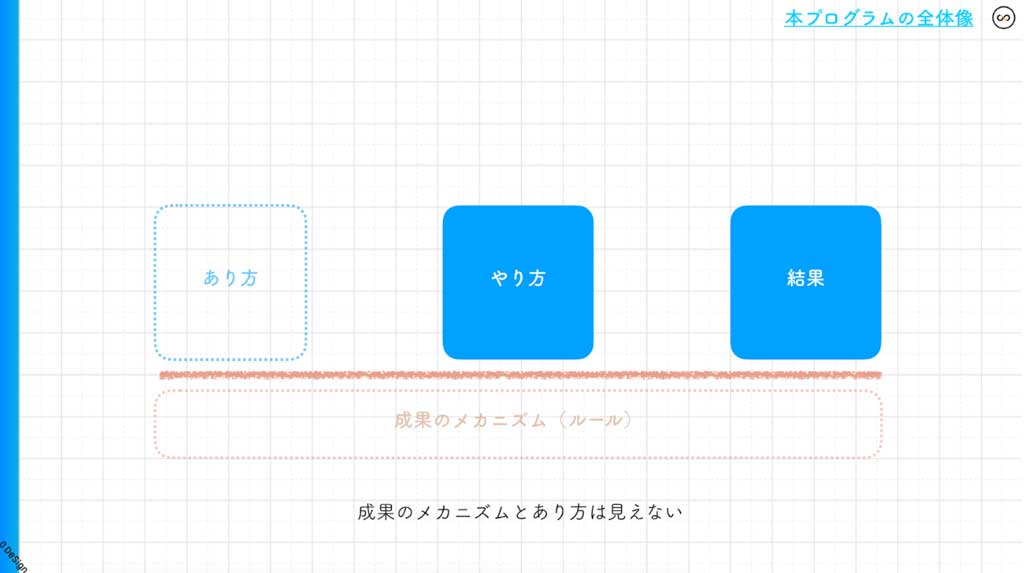

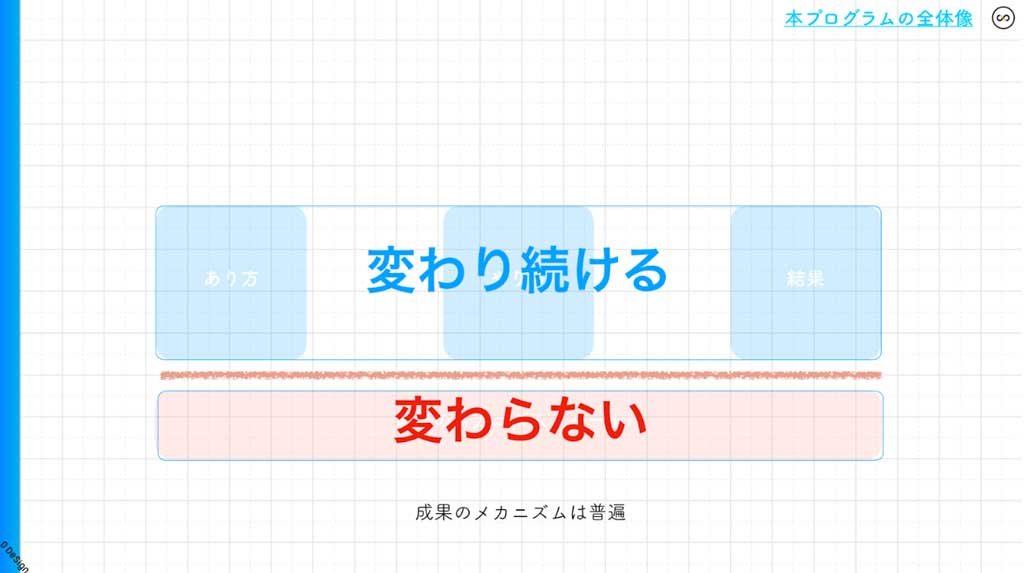

あり方、やり方、結果、成果のメカニズムの関係性

図のように、あり方と成果のメカニズムは目には見えないものを扱い、やり方や結果は目に見えるものを扱います。

人は目に見える「やり方」「結果」に関心がありますが、実は、目には見えない「あり方」や「成果のメカニズム」が「やり方」「結果」に影響を及ぼしていることがほとんどです。

図のように、あり方と成果のメカニズムは目には見えないものを扱い、やり方や結果は目に見えるものを扱います。

人は目に見える「やり方」「結果」に関心がありますが、実は、目には見えない「あり方」や「成果のメカニズム」が「やり方」「結果」に影響を及ぼしていることがほとんどです。

また、成果のメカニズムは「普遍」です。

例えば、春夏秋冬という季節。季節は1年を通して変化をしていきますが、春夏秋冬の順番は変わりません。この順番、流れというものは、ルールに従っています。つまり、成果のメカニズムは常に変化しない「変わらない」普遍的なものです

反対に、あり方、やり方、結果は「変わり続けていくもの」です。

さらに、下図のような特徴もあります。

成果のメカニズムは常に「一定」です。

逆に、あり方、やり方、結果は「無限大」です。

※あり方は「複数」そして、やり方と結果は「無数」にあります。

ファシリテーション小学校では、成果のメカニズムをベースに進めていくことが特徴です。

普遍的なルールに従って進めるので、結果や成果に結び付きやすいといえます。

また、「やり方」や「結果」に偏りすぎずに、「あり方」を日々取り扱っていくので、ファシリテーションに留まらず、人生において、良い影響を生み出す人々を輩出しています。

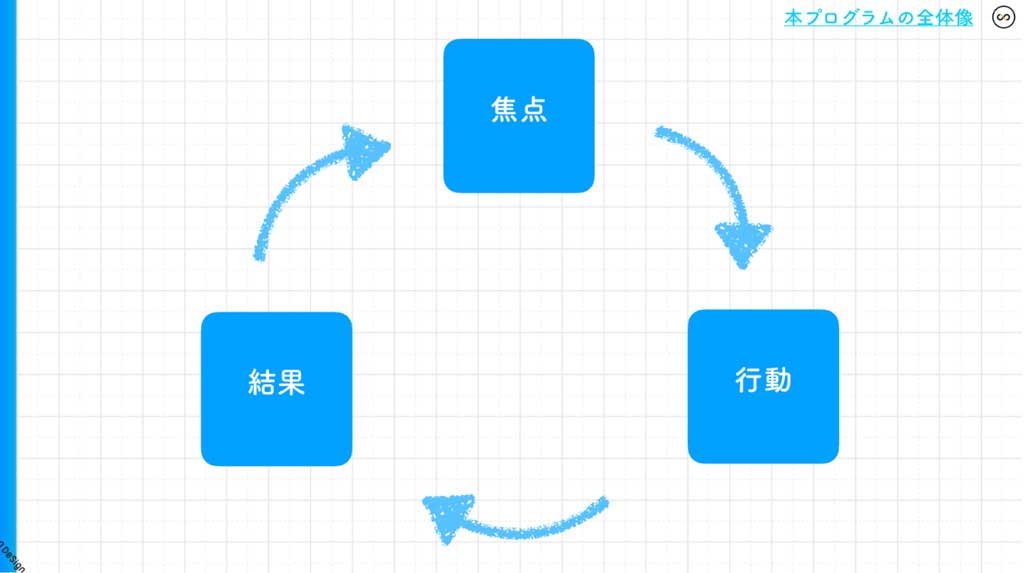

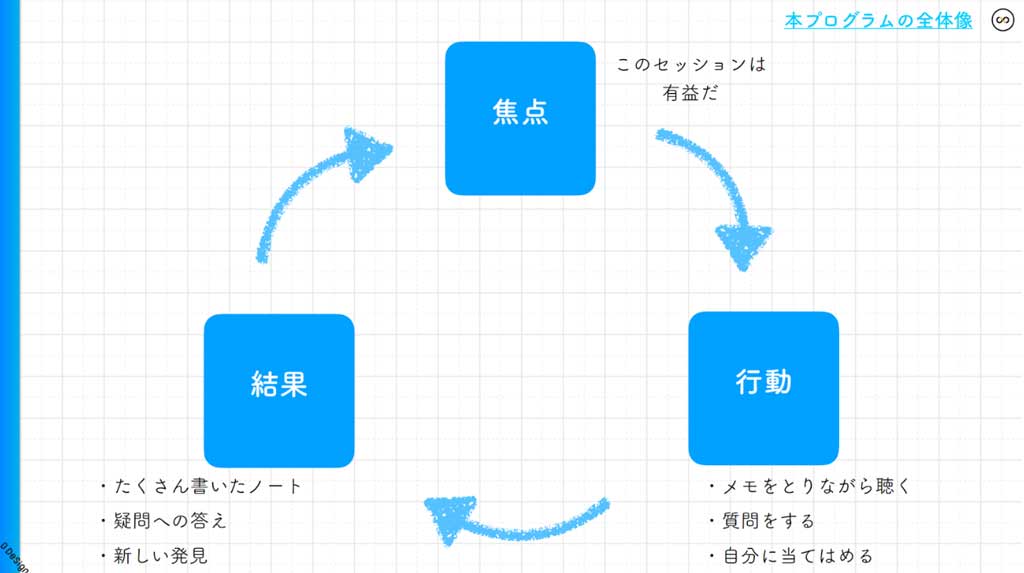

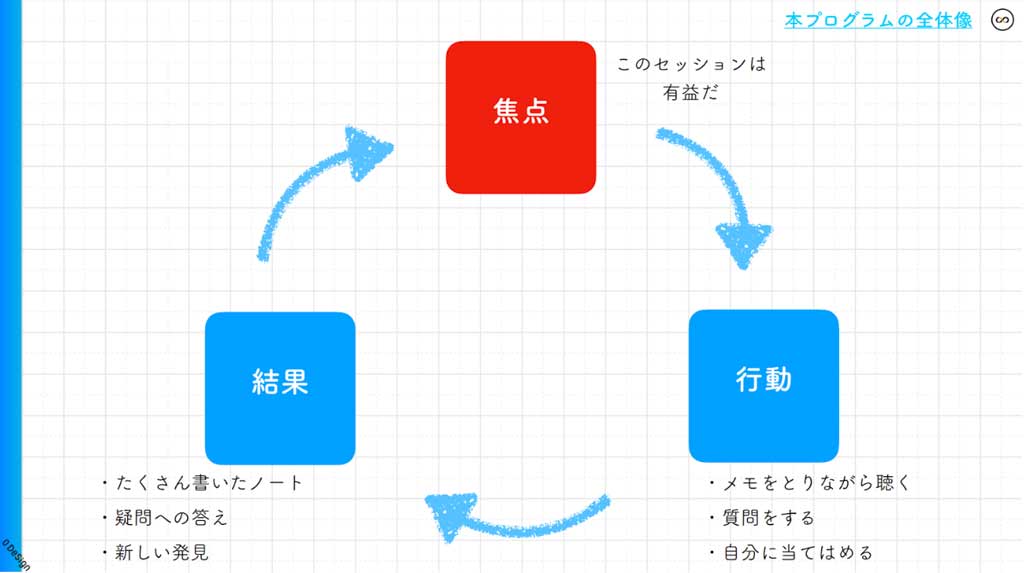

「焦点⇨行動⇨結果」というサイクルも成果のメカニズム

あり方、やり方、結果をさらに深掘りしてみると、「焦点」「行動」「結果」という言葉を言い換えることができます。

これは、焦点(あり方)が行動(やり方)に影響し、行動(やり方)が結果に影響する。また結果が焦点(あり方)に影響するという図です。

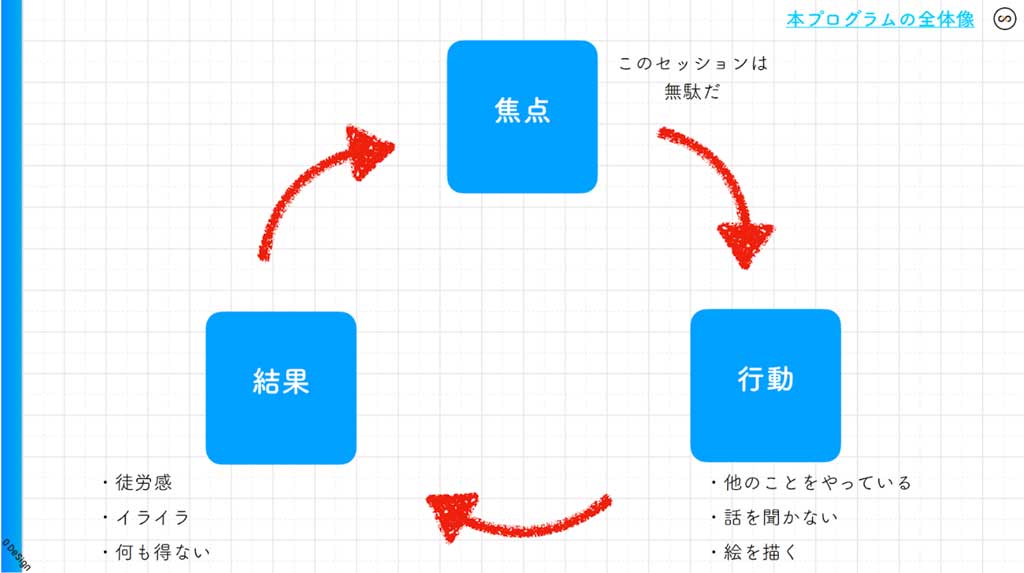

例えば、あるセッションに対しての焦点(あり方)が以下のような場合どうなるでしょうか?

(焦点)このセッションは無駄だ

↓

(行動)メモを取らない、他のことやる

↓

(結果)徒労感、イライラ、何も得ない

↓

(焦点)このセッションは無駄だ

このように、自分の「焦点」が自分の「行動・結果」を生み出しているということになります。

すなわち、「焦点」というあり方が自分自身の行動や結果に影響を及ぼしています。

自分の焦点が自分の結果を作る。自分の思った通りに人生は作られているということの意味でもあります。

(焦点)このセッションは有益だ

↓

(行動)メモをとる、質問をする、自分のことに当てまめる

↓

(結果)たくさん書いたノート、疑問への答えや新しい発見が見つかる

↓

(焦点)このセッションは有益だ

このように、自分の焦点が自分の結果を生み出しています。だから焦点、すなわち「あり方」が自分の人生を決めるということになります。

また、「焦点⇨行動⇨結果」には一貫性が存在しているということであり、このサイクルこそが成果のメカニズムになっています。

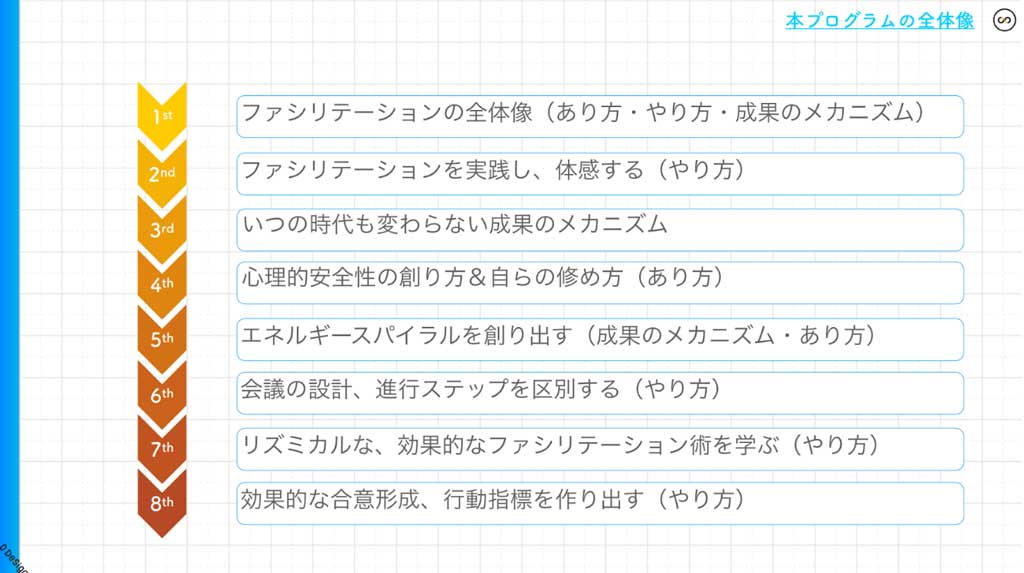

プログラムの全体像

- ファシリテーションの全体像(あり方・やり方・成果のメカニズム)

- ファシリテーションを実践し、体感する(やり方)

- いつの時代も変わらない成果のメカニズム

- 心理的安全性の創り方&自らの修め方(あり方)

- エネルギースパイラルを創り出す(成果のメカニズム・あり方)

- 会議の設計、進行ステップを区別する(やり方)

- リズミカルな、効果的なファシリテーション術を学ぶ(やり方)

- 効果的な合意形成、行動指標を作り出す(やり方)

ファシリテーション小学校では、より豊かな人生を創出するために、「あり方」「やり方」「結果」「成果のメカニズム」この4つを学んでいきます。

※実際は、結果以外の「あり方」「やり方」「成果のメカニズム」の3つを取り扱うことによって、「結果」に結び付けていきます。

実践的なファシリテーションスキルを身につけるには?

『ファシリテーション小学校』講座のご案内

また、りらっくすファリシテーション小学校では、あり方をベースにしているため、ファシリテーションスキルだけでなく、仕事や人生に良い影響を与えている人が多数輩出しております。

オンラインにて『体験講座&説明会』を実施しています。

講師の雰囲気やどんなカリキュラムかを知りたい方は、まずはこちらからのご参加をおすすめします。

仕事や人生に良い影響を与えている人を多数輩出しているファリシテーション小学校では、オンラインにて『体験講座&説明会』を開催しています。詳しくはバナーをクリックして内容をご確認ください。

講師の雰囲気やどんなカリキュラムか?など、ご覧いただけます。

この記事を書いた人

様々な企業の経営者が集まり学びを深める天神塾にて10年以上に渡って進行を務めているファシリテーションの専門家。そのスキルを活かし、アルバイト面接から入った企業で、わずか1年後に役員になるなど成果が起こるメカニズムを体現する。