ファシリテーションにおいて、場を和ませ、安心安全な場作りをすることが非常に重要ですが、本記事は「場」の源について探求してみたいと思います。

本記事では、場の源を考えていく中で、中国の古典『大学』の一節にある「八条目」を読み解きながら、ファシリテーションにおける場づくりの源である「無分別」について深めていきます。

『大学』とは

『大学』とは、儒教の経典の中でも特に重要な四書五経(四書:『論語』『大学』『中庸』『孟子』、五経:『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋』)の一つにも数えられている書物です。

『大学』は、自分を修めることから国を治める流れを含んだ帝王学的要素を含んでいます。内容は「三綱領」(「明明徳」「親民」「止於至善」)と「八条目」(「格物」「致知」「誠意」「正心」「修身」「斉家」「治国」「平天下」)から成り立っています。

「三綱領」とは

- 「明明徳」・・・明徳を明らかにすること

- 「親民」・・・民を親しくすること

- 「止於至善」・・・至善に至ること

「三綱領」は「明徳を明らかにし、民に親しみ、至善に至る」という『大学』においての結論を示しています。

その「三綱領」を実現するための具体的な道筋を表したものが「八条目」です。

「八条目」とは

八条目は、「格物」「致知」「誠意」「正心」「修身」「斉家」「治国」「平天下」から成り立っています。

「修身」「斉家」「治国」「平天下」

まずは、「平天下」「治国」「斉家」「修身」から見てみましょう。

- 「平天下」・・・天下が平らであること

- 「治国」・・・国を治めること

- 「斉家」・・・家が斉う(ととのう)こと

- 「修身」・・・自分自身を修めること

天下が泰平になるためには、国を治める必要がある。国を治めるためには、家を斉える必要がある。家を斉えるためには、自分自身を修める必要がある。

このように、天下泰平のためには、一人ひとりが「自分自身を修める」ことが肝要であることを解いています。

「平天下」「治国」「斉家」は自分の外側にあること(自分以外のことが関わっている状態)です。

八条目は、自分の外側のことを整え、治めようとする時には、まずは自分自身を整え、修める必要があるということを教えてくれています。

それでは、「修身」:自分自身を修めるためにはどうすれば良いのでしょうか?

それは、「格物」「致知」「誠意」「正心」の実践が重要だと説きます。

「格物」「致知」「誠意」「正心」

自分自身を修める(修身)ために、以下の4つを探求する必要があります。

- 「正心」:心が正しくあること

- 「誠意」:意が誠(まこと)であること

- 「致知」:知を致していること

- 「格物」:物が格(いた)していること

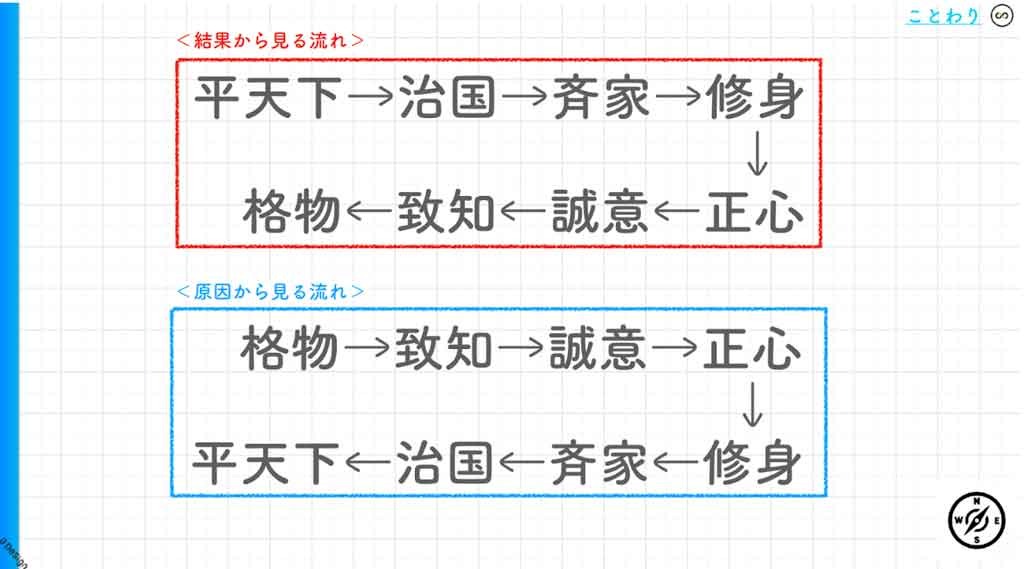

従って、八条目を2つの流れで考えていくと、以下のようになります。

<結果から見る流れ>

「平天下」→「治国」→「斉家」→「修身」→「正心」→「誠意」→「致知」→「格物」

- 明徳を明らかにすることによって、天下は治まる

- 天下を泰平にするためには、国を治めること

- 国を治めるためには、家を斉える(ととのえる)こと

- 家を斉えるためには、自分の身を修めること

- 自分の身を修めるためには、心を正すこと

- 心を正すためには、意を誠にすること

- 意を誠にするためには、知を致す(究める)こと

- 知を致すためには、天地の道理にしたがって自分自身を正すこと

<原因から見る流れ>

「格物」→「致知」→「誠意」→「正心」→「修身」→「斉家」→「治国」→「平天下」

1. 天地の道理にしたがってまずは自分自身を正す

2. 自分自身を正すことによって、自ずから知を致す

3. 知を致すことによって、意が誠になる

4. 意が誠になると、心が正しくなる

5. 心が正しくなると、自分の身が修まる

6. 身が修まれば、家が斉う

7. 家が斉えば、国も治まる

8. 国が治まれば、その社会も泰平になる

因果(原因と結果)両側面から八条目を見てきましたが、大事なポイントは、自分自身を修める(修身)ためには、「格物」「致知」「誠意」「正心」の実践工夫が必要だということです。

改めて、「正心」「誠意」「致知」「格物」の4つを深めていきましょう。

「正心」

正心(せいしん)とは、心が正しくあること。

「正」は「一に止まる(とどまる)」と書きますので、「正心」は「一に止まる心」という意味です。

一に止まる状態とは、水面に波風が立っていないイメージで、定まっていて、静かであり、安らかな状態だと説かれています。

「誠意」

誠意とは意が誠(まこと)であること。

「意」とは「第一念」という意味があり、第一念に居続けられている状態を指します。

「誠」とは、自分が思ったこと、言ったことを誠実に表現すること(行うこと)です。

第一念(最初に自分が感じたこと、思ったこと)をそのまま行うことが「誠意」になります。

「致知」

致知とは知を致していること。

知を致している状態とは、「智慧」を得ている状態を指します。

「智慧」をさらに分解すると、

- 「智」は看破している(物事の道理を掴んでいる状態)

- 「慧」は放下している(とらわれを手放している状態)

という意味があります。

従って、智慧を得ている状態というのは、物事の道理を掴みながらも、それを手放している状態といえます。

「格物」

格物とは物が格(いた)していること。

「物」とは、知識・経験・とらわれという意味で、「格」は捨てるという意味があります。

従って、物(知識・経験・とらわれ)を捨てている(格している)状態が「格物」です。

このように、八条目は、儒教のエッセンスを簡潔な8つの言葉で表したものといえます。

ファシリテーターの「無分別」というあり方

最後に、分別が無いあり方(無分別)について考えてみましょう。

格物は、物(知識・経験・とらわれ)を捨てている(格している)状態とありましたが、「知識・経験・とらわれ」とは、何でしょうか?

それは、「分別がある状態」といえます。

「分別がある状態」とは、「分ける」「別れる」という字の通り、「相対の世界にいる状態」といえます。

相対の世界に生きている私たち

相対の世界とは、善悪、昼夜、男女、明暗、老若など、対の構造があるということです。

この相対の世界にとらわれていると、「格物」にならないと「八条目」では説いていますが、私たちは、この相対の世界にとらわれていることが往々にしてあります。

しかし、相対の世界にとらわれていると、修身(正心・誠意・致知・格物)は遠くなります。

「無分別」とは

「無分別」とは、分別が無い状態(相対の世界にとらわれない状態)を指します。

物事に対して、良い、悪いという判断をするのではなく、ありのままを見ていくことが「無分別」の状態といえます。

そして、ファシリテーターが無分別の状態を作ることで、安心安全な場づくり(心理的安全性)が作られていきます。

参考:心理的安全性

場は相互作用なので、ファシリテーターが「無分別」な状態であることで、参加者も「無分別」な状態になります。

無分別な状態になると、場が和み、参加者の意見が受け入れられ、尊重されるようになります。

まとめ

今回は、ファシリテーションにおける「場」の源について、『大学』の「八条目」を読み解きながら、「無分別」のあり方を観てきました。

「格物」「致知」「誠意」「正心」「修身」「斉家」「治国」「平天下」の流れのように、まずは、自分自身が「無分別」なあり方(相対の世界にとらわれない状態)であることにチャレンジすることで、ファシリテーションの土台である「安心安全な場」が創られると思います。心理的安全性が創られたチームは、正しい行動と文化を醸成し、自然と結果が現れていきます。

従って、ファシリテーターはまずは自分を修めることが重要で、自分自身のあり方が常に問われているということになります。そこにチャレンジ、探求していく姿勢がファシリテーターに求められる資質かもしれません。

実践的なファシリテーションスキルを身につけるには?

『ファシリテーション小学校』講座のご案内

また、りらっくすファリシテーション小学校では、あり方をベースにしているため、ファシリテーションスキルだけでなく、仕事や人生に良い影響を与えている人が多数輩出しております。

オンラインにて『体験講座&説明会』を実施しています。

講師の雰囲気やどんなカリキュラムかを知りたい方は、まずはこちらからのご参加をおすすめします。

仕事や人生に良い影響を与えている人を多数輩出しているファリシテーション小学校では、オンラインにて『体験講座&説明会』を開催しています。詳しくはバナーをクリックして内容をご確認ください。

講師の雰囲気やどんなカリキュラムか?など、ご覧いただけます。

この記事を書いた人

様々な企業の経営者が集まり学びを深める天神塾にて10年以上に渡って進行を務めているファシリテーションの専門家。そのスキルを活かし、アルバイト面接から入った企業で、わずか1年後に役員になるなど成果が起こるメカニズムを体現する。